«Esta es una ciudad en revolución abierta contra el Presidente Fulgencio Batista. Ninguna otra descripción podría señalar el hecho que virtualmente todo hombre, mujer y niño en Santiago (…) están luchando al costo de todo lo que ellos pueden para derribar la dictadura militar en La Habana (…).

«La tensión casi se palpa y verdaderamente es muy peligrosa para el régimen. Santiago es una ciudad viviendo en un estado de temor y exaltación, y la exaltación es la que domina».

Así percibió la ciudad el periodista estadounidense Herbert Matthews durante su visita, a principios de junio de 1957, testimonio que expuso en el artículo «El pueblo en revolución en Santiago de Cuba», publicado en The New York Times, que también circularía como volante, de manera clandestina.

El terror se había elevado a la máxima expresión desde el arribo a Santiago del teniente coronel José María Salas Cañizares, designado por Batista como supervisor de la Policía Nacional «para aplastar el espíritu rebelde de la ciudadanía».

En ese contexto, el domingo 30 de junio de 1957, los políticos del régimen, encabezados por el senador Rolando Masferrer, organizaron un mitin en el parque Céspedes, con la pretensión de dar una imagen de paz y tranquilidad, cuando en realidad todo Oriente era un incontenible hervidero revolucionario.

Numerosas medidas fueron tomadas para garantizar la seguridad de sus propósitos, desde la propaganda, el reclutamiento de los asistentes para cumplir la promesa de la participación de 30 000 personas, y el aumento del sistema represivo dentro de la ciudad.

El mal llamado «Mitin de la Paz» tendría la respuesta del Movimiento Revolucionario 26 de Julio (mr 26-7), que trazó un plan de acciones conjuntas para sabotearlo.

Agustín Navarrete (Tin), entonces jefe de Acción en la provincia oriental, acerca de su concepción relató: «Nosotros concebimos colocar una bomba de tiempo bajo la tribuna; esta debía estallar a las cuatro de la tarde. Simultánea e independientemente se colocarían cuatro petardos más, cercanos al tiempo de explosión de la bomba. Sería ese el momento en el cual cuatro grupos de revolucionarios se enfrentarían a las fuerzas policiales (…)».

La bomba fue colocada en un tragante próximo a la tribuna por Agustín País, quien fingió ser trabajador de Acueducto y Alcantarillado. Su explosión sería la señal para el comienzo de las acciones. Un grupo dirigido por Armando García activaría los petardos en el área del parque, mientras transcurriera el acto. Otros tres comandos ocuparían vehículos, y durante diez minutos accionarían contra las fuerzas de la tiranía en la ciudad.

Pero la explosión no se produjo, y una errónea interpretación del plan hizo que los responsables de estallar los petardos se retiraran. Mientras, los tres comandos que se hallaban ocultos en diferentes lugares, esperaban por entrar en acción.

El dirigido por Ernesto Matos Ruiz, e integrado por Joaquín Quintas Solá, Fernando Tarradel y dos combatientes más, decidió actuar. Quintas Solá salió desde su casa en carretera del Morro acompañado por Tarradel, e intentaron ocupar un vehículo, pero al llegar frente al aserrío Babúm, fueron interceptados por tres miembros del sim, quienes les ordenaron detenerse. A ello respondieron los revolucionarios disparando sus armas y derribándolos en el lugar. Mientras, otro comando dirigido por Rafael Illas Rivero, al no contar con el parque para las armas, no pudo cumplir la misión.

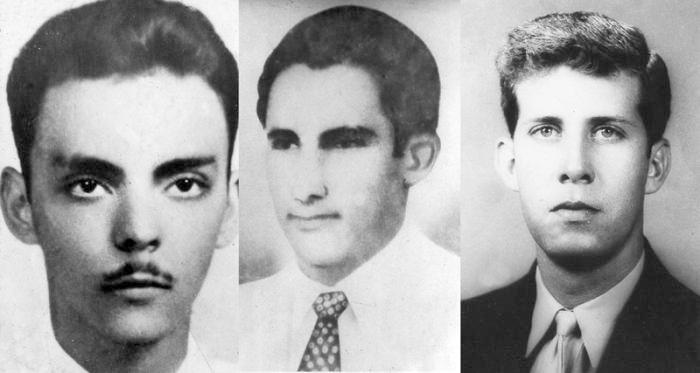

El grupo dirigido por Josué País García estaba integrado, además, por Floro Bistel Somodevilla y Salvador Pascual Salcedo. Los dos primeros permanecieron en casa de Gloria de los Ángeles Montes de Oca, la tía Angelita, en San Bartolomé, No. 313. En tanto, Salvador esperaba en su casa, cerca del escondite de sus compañeros.

Josué y Floro estaban atentos por la radio a lo que acontecía en el mitin. Nada: ni bomba, ni petardos. Tenían órdenes de esperar. Los oradores se sucedían con sus discursos hipócritas en el afán por falsear la realidad: «Estamos en esta tarde librando en Santiago de Cuba la batalla por el futuro, por la tranquilidad, por la paz y por el progreso de la nación». ¡Cuánta falacia en boca de los testaferros del dictador!

Impaciente, Josué intentó comunicarse telefónicamente con Navarrete. El mr 26-7, mediante Carlos Amat Forés, logró interceptar por vía telefónica la línea que transmitía las incidencias del mitin por las emisoras nacionales, y Navarrete consiguió boicotear el acto de esa manera, lanzando consignas de ¡Abajo Batista!, ¡Viva Fidel Castro!, pero estas no fueron escuchadas por la radio local.

La espera entonces se hacía imposible, y más aún al escuchar el reto provocador de los esbirros: «Salgan ahora de sus cuevas, cobardes».

Salvador y Floro decidieron entonces ocupar un auto de alquiler en la esquina de Corona y San Jerónimo, para salir a cumplir su misión. El dueño de aquel vehículo formuló la denuncia a la Policía y el auto, conducido por Salvador, fue circulado inmediatamente.

Al llegar a casa de la tía Angelita, sus tres hijas: Belkis, Elsa y Gloria, se montaron en la parte trasera, junto a Floro, y antes de llegar al paseo de Martí, Josué, quien permanecía en el asiento delantero, ordenó a las tres mujeres que se bajaran. Ellas intentaron seguir hasta el fin, pero el joven de 19 años fue enérgico, les abrió la puerta del carro y las conminó a bajarse.

Ya se desplazaban por Martí rumbo a la calzada de Crombet, cuando se inició la persecución. Un proyectil impactó en uno de los neumáticos del Chevrolet en el que se trasladaban los revolucionarios, haciendo que se proyectara contra un almacén de madera en la derecha del paseo. La cantidad de disparos contra el auto tronchó allí las vidas de Salvador y de Floro.

Josué, herido, logró salir, pero nuevos disparos le hicieron caer al pavimento. No obstante, seguía vivo. Hasta ese lugar llegaría el teniente coronel Salas Cañizares, quien dio instrucciones de conducir al herido hacia el hospital de emergencias.

La doctora Nastia Noa y la enfermera Ibia Miranda fueron las que lo recibieron y le dieron los primeros auxilios, pero por su estado de gravedad fue trasladado hacia el hospital civil Saturnino Lora. «En realidad todo indicaba que ese joven fue finalmente asesinado durante su traslado», dijo Nastia al investigador Francis Velázquez.

La madre de Josué, doña Rosario García, al conocer la noticia, se dirigió inmediatamente al hospital, y allí encontró el cuerpo sin vida de su hijo más pequeño. Con profundo dolor e indignación, pero sin lágrimas, enfrentó ese duro momento.

Mientras, Frank País y Léster Rodríguez, desde la casa de Reloj, No. 716, donde permanecían ocultos, estaban pendientes del cumplimiento de las misiones para sabotear el mitin, y esperaban información.

Fue Vilma Espín quien los llamó y dio a Léster la noticia. «Mataron a Josué», le dijo Léster a Frank, quien después de permanecer en silencio, se comunicó por teléfono con su otro hermano, Agustín, y le ordenó que no saliera ni realizara ninguna acción que pusiera en peligro la vida de otros compañeros.

Frank, con el dolor de su ausencia, escribió el poema A mi hermano Josué, a mi niño querido, en el que apuntó: «Nervio de hombre en cuerpo joven / Coraje y valor en temple acerado, / Ojos profundos y soñadores, / Cariño pronto y apasionado. / Era su amistad, amistad sincera / En crítica sagaz y profunda. / Ideal que no claudica ni doblega / Rebeldía que llevara hasta la tumba».

En la funeraria La Popular, sita en Carnicería, No. 403, fueron velados los tres jóvenes. Sus funerales mostraron la rebeldía del pueblo santiaguero, que en el camino al cementerio Santa Ifigenia entonó las notas de la Marcha del 26 de Julio y del Himno Nacional.

Durante el traslado del cadáver de Josué, la valiente madre pidió a los presentes: «No tapen el sarcófago…. para que Josué pueda ver a su pueblo que lo sigue».

Días después, el 5 de julio, Frank escribió a Fidel: «(…) aquí perdimos tres compañeros más, sorprendidos cuando iban a realizar un trabajo delicado, y que prefirieron morir peleando antes que dejarse detener, entre ellos el más pequeño que me ha dejado un vacío en el pecho y un dolor muy mío en el alma».

Menos de dos años después, en el victorioso amanecer de enero de 1959, al dirigirse al pueblo, Fidel sentenció: «Hablo del profundo sentimiento y de nuestra devoción hacia nuestros muertos, que no serán olvidados. Los caídos tendrán en nosotros los más fieles compañeros. Esta vez no se podrá decir, como otras veces, que traicionamos la memoria de los muertos, porque los muertos seguirán mandando. Físicamente no están aquí Frank País, Josué País ni tantos otros; pero están moralmente, están espiritualmente. Y solo la satisfacción de saber que el sacrificio no ha sido en vano, compensa el inmenso vacío que dejaron en el camino».